Heute starten wir zusammen ein Rezensionsexperiment. In den nächsten Tagen werde ich euch drei Rezensionen präsentieren, die drei Bücher mit ganz unterschiedlichen Perspektiven auf dasselbe Thema besprechen. Wir werden uns mit einer der bedeutendsten Fehlentscheidungen der US-amerikanischen Justiz auseinandersetzen, die drei verschiedene Personen vollkommen divergierend wahrnahmen, erlebten und beschrieben. Wir werden uns mit dem Fall O.J. Simpson beschäftigen.

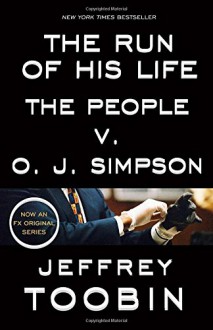

Wir beginnen mit Jeffrey Toobins literarischer Dokumentation „The Run of His Life: The People V. O.J. Simpson”. Ich muss euch warnen: bevor ich über das Buch selbst spreche, werde ich euch mit Fakten und Hintergrundwissen überfluten. Meiner Ansicht nach können wir uns erst dann über das Buch verständigen, wenn wir einen annährend ähnlichen Wissensstand erreicht haben. Außerdem dient die heutige Rezension als Basis für die beiden folgenden Besprechungen in den nächsten zwei Tagen. Ich betrachte diese drei Rezensionen als Verbund, die aufeinander aufbauen. Heute legen wir das Fundament.

Laut US-amerikanischem Strafprozessrecht steht jedem bzw. jeder Angeklagten eine faire Verhandlung vor einer Jury zu. Diese sogenannte Trial Jury besteht aus 12 Geschworenen, die im Idealfall einen Querschnitt der Gesellschaft wiederspiegeln. Diese 12 Laien entscheiden über Schuld oder Unschuld des/der Angeklagten. In der Regel verfügen sie über keinerlei juristisches Vorwissen und stützen ihr Urteil auf die Beweislage, die ihnen von Anklage und Verteidigung während des Prozesses präsentiert wurde. Anders als in Deutschland hat der Richter oder die Richterin keinen direkten Einfluss auf Schuld- oder Freispruch. Er/Sie erfüllt eher eine moderierende Funktion und kann das Urteil einer Jury ausschließlich unter sehr spezifischen Bedingungen aufheben oder ändern.

Um Voreingenommenheit zu vermeiden, dürfen die 12 Geschworenen keine Vorkenntnisse über den zu verhandelnden Fall haben. Für die Dauer des Prozesses wird die Gruppe isoliert, um nachfolgende Beeinflussung ebenfalls auszuschließen. Sie werden oft in einem Hotel auf Staatskosten untergebracht und ihr Zugang zu Medien wie Zeitung, Fernsehen und Internet wird reglementiert. Besuch von ihren Familien dürfen sie nur unter strengen Auflagen erhalten.

Geschworenendienst bedeutet häufig Erwerbsausfall. Nicht nur werden Juroren für ihr Engagement häufig mager bezahlt (die Süddeutsche Zeitung spricht von 10$ pro Tag), viele Firmen stellen ihre Lohnzahlungen bereits nach kurzer Zeit ein. Langwierige Prozesse können ein Jurymitglied finanziell ruinieren.

In einem Strafprozess muss das Urteil der Jury einstimmig sein. Es obliegt der Anklage, sie davon zu überzeugen, dass der/die Angeklagte die Tat „beyond reasonable doubt“ begangen hat – das heißt, es dürfen keine berechtigten Zweifel bestehen, dass er oder sie schuldig ist. Da diese Voraussetzung keiner festen Definition folgt und die Geschworenen nicht verpflichtet sind, ihr Urteil zu begründen, besteht die Möglichkeit, dass Angeklagte willkürlich schuldig oder freigesprochen werden. Selbst wenn die Beweislage erdrückend ist.

Warum erzähle ich euch das alles?

Ich erkläre euch die Grundzüge des US-amerikanischen Geschworenensystems, weil dieses Wissen eine Voraussetzung ist, um zu verstehen, wie Orenthal James Simpson am 03. Oktober 1995 des zweifachen Mordes freigesprochen werden konnte. Ich erkläre es euch, damit ihr versteht, warum O.J. Simpson trotz überwältigender physischer Beweise für unschuldig befunden werden konnte.

Der Fall O.J. Simpson ist wie kaum ein zweiter im kollektiven Gedächtnis der USA verankert. Anspielungen auf seinen spektakulären Prozess sind in der Popkultur keine Seltenheit. Wann immer die US-amerikanische Justiz kritisiert oder durch den Kakao gezogen wird, ist die Erinnerung an O.J. und den berüchtigten Handschuh nicht weit.

Orenthal James Simpson ist ein ehemaliger Profi-Footballspieler. Er wurde am 09. Juli 1947 in San Francisco geboren. Als Runningback spielte er von 1969 bis 1979 bei den Buffalo Bills und den San Francisco 49ers und verdiente sich aufgrund seiner schnellen Füße und seiner Initialen (O.J. = Orange Juice) den Spitznamen „The Juice“. Nach seiner erfolgreichen aktiven Karriere arbeitete er als Sportkommentator und strebte ins Showbusiness. Er versuchte sich als Schauspieler und verkörperte mehrere kleine Rollen, unter anderem in der Filmreihe „Die nackte Kanone“, konzentrierte sich jedoch hauptsächlich auf die Vermarktung seiner selbst. Er war jahrelang Werbepartner der Autovermietung Hertz.

Seit 1985 war O.J. Simpson in zweiter Ehe mit der Kellnerin Nicole Brown Simpson verheiratet. Kennengelernt hatte er sie bereits sieben Jahre zuvor, als sie 18 Jahre alt war und er in Trennung von seiner ersten Ehefrau lebte. Das Paar bekam zusammen zwei Kinder. Ihre Beziehung war stets turbulent und von teils gewalttätigen Auseinandersetzungen geprägt, die durch Zeugenaussagen und Polizeiberichte belegt sind. Sie ließen sich im Oktober 1992 scheiden, versuchten später allerdings, sich wieder zu versöhnen. Erst im Frühjahr 1994 entschieden sie, sich endgültig zu trennen.

Nicole Brown Simpson wurde kurz nach Mitternacht am Morgen des 13. Juni 1994 tot vor ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Neben ihrem leblosen Körper befand sich die Leiche des jungen Kellners Ronald Goldman. Beide Opfer wiesen erhebliche Verletzungen auf und lagen in einer Blutlache. Die Gerichtsmedizin schlussfolgerte später, dass sie mit einem Messer angegriffen worden waren.

Am Tatort entdeckten die eintreffenden Ermittler einen schwarzen ledernen Herrenhandschuh, Blutstropfen und Fußabrücke, die von Browns Heim fortführten. Als sie ihren Ex-Mann O.J. Simpson, der nur wenige Minuten entfernt wohnte, von ihrem Tod informieren wollten, standen sie vor verschlossenen Türen. In der Einfahrt parkte ein weißer Ford Bronco, an dem den Polizisten ebenfalls Blutspuren auffielen. Besorgt, dass Simpson in Gefahr sein könnte, verschafften sie sich Zutritt und erfuhren von seiner Tochter aus erster Ehe, dass ihr Vater am Abend geschäftlich nach Chicago geflogen war. Auf dem Grundstück bemerkten sie weitere Blutstropfen, die ins Haus zu führen schienen, außerdem entpuppte sich ein Bündel auf einem Pfad neben einem der Gästehäuser als schwarzer Lederhandschuh. Nun galt O.J. Simpson inoffiziell als tatverdächtig.

Simpson weilte zu diesem Zeitpunkt tatsächlich in Chicago, kehrte aber noch am 13. Juni nach L.A. zurück. Er wurde aufs Revier gebracht und befragt. Obwohl seine Aussagen teilweise widersprüchlich und wirr waren und er nicht erklären konnte, wie er sich eine blutende Wunde am Finger zugezogen hatte, ließen ihn die Ermittler wieder gehen. Die nächsten Tage verbrachte Simpson im Haus seines Freundes Robert Kardashian, während die Polizei weitere Beweise gegen ihn sammelte. Am 17. Juni wurde offiziell Haftbefehl erlassen. Simpson entzog sich seiner Verhaftung und wagte einen skurrilen Fluchtversuch in Begleitung seines Freundes Al Cowlings. In Cowlings weißem Ford Bronco (das gleiche Modell, das Simpson besaß und in dem Blutspuren gefunden wurden) schlichen sie über die Straßen in Los Angeles und lieferten sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd im Schneckentempo. Cowlings fuhr, Simpson saß auf der Rückbank und drohte, sich selbst zu erschießen. Seine Flucht wurde live im TV übertragen und wurde zum meistgesehenen Fernsehereignis der 90er Jahre. Die Einwohner_innen von L.A. waren nicht etwa schockiert, sondern feuerten ihren Footballhelden an und malten sogar Schilder, um ihm vom Straßenrand aus zuzujubeln. Die irrwitzige Verfolgungsjagd endete am Abend vor Simpsons Haus. Er ließ sich festnehmen, ohne Widerstand zu leisten. In Cowlings Wagen fanden Polizeibeamte Bargeld, einen Reisepass und einen falschen Schnurrbart. Die Vermutung, O.J. habe sich über die Grenze absetzen wollen, lag nahe, er behauptete jedoch, er habe lediglich Nicoles Grab besuchen wollen.

O.J. Simpson wurde am 30. Juni 1994 offiziell des zweifachen vorsätzlichen Mordes angeklagt. Der eigentliche Prozess begann am 22. Juli 1994. Den Vorsitz führte der Richter Lance Ito, die leitende Staatsanwältin war Marcia Clark. Simpson wurde von einem Team hochdekorierter Anwälte vertreten, darunter sein Freund Robert Kardashian, Robert Shapiro, F. Lee Bailey, der Harvarddozent Alan Dershowitz, der DNA-Spezialist Barry Scheck und der afroamerikanische Anwalt Johnnie Cochran, der bereits häufig schwarze Mandanten gegen die Stadt vertreten hatte. In den Medien wurde Simpsons Verteidigung das „Dreamteam“ genannt. Die vorherrschende Meinung besagte, er habe sich die besten Anwälte, die „für Geld zu haben sind“ gesichert.

Der Strafprozess gegen O.J. Simpson war ungemein kompliziert und komplex. Viele Faktoren spielten eine Rolle, die Anklage förderte bergeweise Beweismaterial gegen Simpson zu Tage und es kam zu spektakulären Szenen im Gerichtssaal, zum Beispiel, als Simpson von der Staatsanwaltschaft aufgefordert wurde, die belastenden Handschuhe anzuprobieren, die sowohl seine als auch DNA-Spuren der Opfer trugen. Durch die geschickte Haltung seiner Hände täuschte er vor, die Handschuhe seien zu klein. Der alles bestimmende Aspekt der Verhandlung war allerdings die Entscheidung seitens Simpsons „Dreamteam“, angeführt von Johnnie Cochran, die sogenannte „Rassenkarte“ auszuspielen.

O.J. war ein schwarzer Mann, der von der bekanntermaßen mit Rassismus in den eigenen Reihen kämpfenden, überwiegend weißen Polizei von L.A. festgenommen worden war. Cochran war fest entschlossen, seinen Fall als Verschwörung des korrupten, rassistischen L.A.P.D. gegen seinen schwarzen Mandanten zu inszenieren. Die Verteidigung behauptete, Beweise seien manipuliert und platziert, O.J. sei hereingelegt worden. Diese Theorie war nicht nur aufgrund der logischen Abläufe während der Ermittlung sehr weit hergeholt, sondern auch, weil Simpson sich einerseits nie für die afroamerikanische Community eingesetzt hatte und sich selbst offenbar nicht als schwarz begriff (Einem berühmten Zitat zufolge soll er gesagt haben „Ich bin nicht schwarz, ich bin O.J.“) und andererseits sehr gute Beziehungen zu den Polizisten des L.A.P.D. unterhielt. Viele Beamte waren in den vergangenen Jahren auf seinem Grundstück ein und aus gegangen und deckten ihn bezüglich der Vorfälle von häuslicher Gewalt gegen Nicole. Es war absurd, anzunehmen, O.J. sei das Opfer einer Verschwörung. Doch die Taktik der Verteidigung ging auf.

Die Jury im Prozess gegen O.J. Simpson bestand hauptsächlich aus schwarzen Bürger_innen. Während der Vorbereitungen hatten sowohl die Teams der Verteidigung als auch der Anklage herausgefunden, dass speziell afroamerikanische Frauen dazu neigten, O.J. als unschuldig zu betrachten. Ungeachtet der Beweise sah die schwarze Bevölkerung in O.J. einen Helden, der seine schwierige Herkunft überwunden und in der Welt der Weißen erfolgreich geworden war. Diesen Helden zugunsten des rassistischen, weißen L.A.P.D. zu verurteilen, war für viele vollkommen unvorstellbar. Die Theorie der Verteidigung, O.J. sei das Opfer einer Verschwörung, lieferte ihnen eine plausible Berechtigung, die Beweise zu ignorieren und ihn freizusprechen.

O.J. Simpson wurde nach über einem Jahr der Prozessdauer am 03. Oktober 1995 von den 12 Geschworenen bedingungslos freigesprochen. Die Jury beriet sich trotz der Länge und Komplexität des Prozesses lediglich vier Stunden. Sie begründeten ihr Urteil nicht. O.J. war ein freier Mann.

Ein Jahr nach dem Urteil im Strafprozess musste sich O.J. Simpson in einem Zivilprozess verantworten, den die Familien der Opfer, die Browns und die Goldmans, initiierten. Die Voraussetzungen für eine Verurteilung in einem Zivilverfahren sind deutlich lockerer. Er wurde schuldig gesprochen. Mittlerweile gilt als bewiesen, dass O.J. Simpson ein Mörder ist. Er tötete seine Ex-Frau Nicole Brown Simpson und den Kellner Ronald Goldman.

Puh. Habt ihr jetzt auch das Bedürfnis, erst einmal tief Luft zu holen? Ich weiß, ich habe euch nun mit einer Menge Fakten konfrontiert. Ich habe mich bemüht, den Mordprozess gegen O.J. Simpson so knapp wie möglich zusammenzufassen, doch die Komplexität des Falles zwang mich, ordentlich auszuholen. Ich wollte sicher sein, dass ihr genau wisst, wovon ich spreche, wenn wir uns der Rezension zu „The Run of His Life: The People V. O.J. Simpson“ von Jeffrey Toobin widmen. Bevor wir uns mit diesem brillanten Buch beschäftigen, möchte ich euch allerdings zuerst eine kleine Verschnaufpause gönnen und berichten, wie es überhaupt den Weg in mein Bücherregal fand.

Der Fall O.J. Simpson tanzte lange am Rande meiner Wahrnehmung entlang. Durch die starke popkulturelle Präsenz, die dieser Mordprozess erlangte, wurde ich in unregelmäßigen Abständen mit Anspielungen konfrontiert, die ich lediglich ansatzweise verstand, beispielsweise in den „Simpsons“ oder im Song „Lifestyles of the Rich and the Famous“ der Band Good Charlotte. Ich begriff, dass O.J. Simpson irgendein Promi war, der leugnete, ein furchtbares Verbrechen begangen zu haben, aber ich kapierte nicht, wieso er damit beißenden Spott provozierte. Während des eigentlichen Prozesses war ich selbstverständlich noch viel zu jung, um überhaupt zu realisieren, was dort in diesem fernen Land namens Amerika passierte. Folglich verfügte ich über keinerlei Kontext, um die bissigen, ironischen Erwähnungen von O.J., des Handschuhs oder Johnnie Cochran korrekt einzuordnen. Ich plante zwar immer, den Fall irgendwann einmal zu recherchieren, aber wie es eben so ist im Leben, habe ich es nie getan.

Meine Neugier wurde erst richtig geweckt, als ich die Ankündigung las, dass es einen Ableger von „American Horror Story“ geben sollte. In diesem Spin-Off mit dem Titel „American Crime Story“ werden reale Fälle der US-amerikanischen Justiz vorgestellt, die große öffentliche Aufmerksamkeit erregt haben. Die erste Staffel behandelt den Fall O.J. Simpson. Da „American Horror Story“ zu meinen Lieblingsserien zählt, hatte ich keine Zweifel, was die Qualität von „American Crime Story“ betrifft und betrachtete es als günstige Gelegenheit, meine Wissenslücken endlich zu schließen.

Die erste Staffel gefiel mir außerordentlich gut. Ich fand die filmische Umsetzung des Prozesses gegen O.J. Simpson ungemein spannend und mitreißend. Die Tatsache, dass es sich um reale Ereignisse handelte, verursachte einen zusätzlichen Kitzel und als ich die 10 Folgen der Staffel vollständig gesehen hatte, ließ mich das Thema nicht los. Ich war fasziniert und wollte unbedingt noch mehr über diesen sensationellen Fall, der als beispielloser Justizirrtum in die Geschichte der USA einging, wissen. Ich wollte mehr Details. Ich wollte wissen, wie akkurat „American Crime Story“ die Fakten verarbeitet hatte und wie viel Interpretation in den Szenen steckte. Ich wollte mir eine eigene Meinung bilden.

Zuerst sah ich mir Fotos der Beteiligten an und surfte durch Wikipedia-Artikel, aber als passionierter Bücherwurm war es für mich natürlich naheliegend, Antworten in Büchern zu suchen. Glücklicherweise haben beinahe alle Mitwirkenden irgendwann biografische Bücher ihrer Erlebnisse während des Prozesses veröffentlicht, sodass ich nicht mühsam Lektüre ausfindig machen musste, sondern einfach auswählen konnte, was mich interessierte. Ich nahm Abstand von den Biografien der Verteidiger, weil mich die Selbstinszenierung, die viele der Anwälte in O.J.s Kielwasser betrieben hatten, abstieß. Stattdessen entschied ich mich für drei Werke, die den Fall meinen Erwartungen zufolge umfassend abdeckten: „Without A Doubt“ von der leitenden Staatsanwältin Marcia Clark, das hypothetische Geständnis „If I Did It“ von O.J. Simpson selbst und „The Run of His Life: The People V. O.J. Simpson“ des ehemaligen Anwalts und Journalisten Jeffrey Toobin.

„The Run of His Life“ landete aus zwei Gründen auf meiner Auswahlliste: erstens wusste ich, dass dieses Buch als Vorlage für „American Crime Story“ diente; zweitens erhoffte ich mir von Toobin eine objektive Schilderung des Prozesses, da er als Journalist selbst nicht direkt involviert war. Aus denselben Gründen entschied ich, meine private Recherchemission mit exakt diesem Bericht zu beginnen.

Jeffrey „Jeff“ Toobin arbeitete zur Zeit des Strafprozesses gegen O.J. Simpson als Journalist beim New Yorker und wurde von seinem Blatt nach L.A. geschickt, um wenn möglich direkt aus dem Gerichtssaal zu berichten. Er war selbst eine Zeit lang Anwalt und qualifizierte sich daher als geeigneter Reporter, der die Feinheiten juristischer Strategien erkannte, begriff und den Leser_innen erklären konnte. Toobin begleitete den gesamten Prozess, da er einen der wenigen, heiß begehrten festen Sitze für die Presse in Lance Itos Saal ergatterte. „The Run of His Life“ ist das Ergebnis seiner persönlichen Beobachtungen, Analysen und Gedanken aus über zwei Jahren der Berichterstattung, sowie der ausführlichen Sichtung von Beweis- und Medienmaterial und zahlreicher Interviews mit mehr als 200 Menschen, die in irgendeiner Form vom Mordprozess gegen O.J. Simpson betroffen waren.

Meiner Meinung nach ist „The Run of His Life” ein Recherche-Meisterwerk. Es ist eine unglaublich aufwendige Fleißarbeit, in der Jeffrey Toobin eine überzeugende, detailreiche Zusammenfassung des über ein Jahr andauernden Strafprozesses gegen O.J. Simpson bietet. Er integrierte neben seinen persönlichen Erinnerungen Hintergrund- und biografische Informationen zu allen (wichtigen) Beteiligten, nachvollziehbare Einschätzungen der Vorgänge im Gerichtssaal, sowie Augen- und Zeitzeugenberichte. Obwohl das Buch durch eine ausgeglichene, sachliche Schilderung der Ereignisse beeindruckt, gelang es Toobin, seine private Meinung subtil auf der Metaebene einfließen zu lassen. Er kritisiert und urteilt diskret, ohne Spekulationen anzustellen oder seine Leser_innen aggressiv zu beeinflussen. Ich erhielt nicht nur einen einzigartig intensiven Einblick in die Fakten des Prozesses, es war mir auch problemlos möglich, eigene Ansichten zu entwickeln.

Für mich besteht kein Zweifel, dass O.J. Simpson schuldig ist. Er ist ein Mörder. Er tötete Nicole Brown Simpson und Ronald Goldman. Das Urteil der Jury war eine kolossale gerichtliche Fehlentscheidung und nicht gerecht. Die Beweislast war erdrückend; er hätte verurteilt werden müssen. Ich begreife nicht, wie die 12 Geschworenen seinen Lügen Glauben schenken konnten. Aus meiner Sicht hätte es vollkommen unerheblich sein müssen, dass sie in ihm ein Symbol sahen. Es hätte keine Rolle spielen dürfen, dass er schwarz und berühmt ist. Es ist richtig, dass das L.A.P.D. Schwierigkeiten mit rassistischen Beamten hatte und dass der Polizist Mark Fuhrman, der den berüchtigten Handschuh auf O.J.s Grundstück fand und im Prozess traurige Berühmtheit erlangte, ein beschämendes Negativbeispiel für diese Schwierigkeiten darstellte, aber seine menschenverachtenden Ansichten schlugen sich nicht auf seine Arbeit am Tatort nieder. Er verhielt sich vorschriftsgemäß. Es gab keine Verschwörung. Es wurden weder Beweise platziert noch manipuliert. Die Schritte, die dafür nötig gewesen wären, waren viel zu kompliziert und unrealistisch, um sie tatsächlich zu vollziehen. Es mag sein, dass während der Ermittlungen Fehler geschahen und sich einige Mitarbeiter_innen fahrlässig verhielten, doch nachfolgende Untersuchungen zeigten, dass keiner dieser Fehler die Fakten kompromittierte. Die Fakten, das waren Blut- und DNA-Spuren, Faserrückstände, Fußabdrücke, zeitliche Abläufe und die tragische Vorgeschichte des Ehepaars Simpson. O.J. Simpson hatte Motiv und Gelegenheit und nichts, was seine Verteidigung, sein „Dreamteam“, während des Prozesses aus dem Hut zauberte, überzeugte mich vom Gegenteil. Ich wiederhole mich: O.J. Simpson ist ein Mörder. Seine Hautfarbe und sein sozialer Status hatten keinen Einfluss auf die Fakten, folglich hätte die Jury den Simpson-Fall nicht missbrauchen dürfen, um ein Exempel zu statuieren. Sie verwehrten Nicole und Ron Gerechtigkeit.

Ich werfe diesen fatalen Justizirrtum sowohl der Anklage als auch der Verteidigung vor. Die Rassendimension des Falls wurzelt tief in den Konflikten der US-amerikanischen Gesellschaft, in der Rassismus ein anhaltendes, konkretes, nicht zu leugnendes Problem ist. Auf gewisse Weise ist das L.A.P.D. selbst verantwortlich für die Wendung, die der Prozess gegen O.J. Simpson nahm, indem es von Hass getriebene Personen wie Mark Fuhrman beschäftigte und vermutlich bis heute beschäftigt. Trotz dessen war es die Verteidigung rund um Johnnie Cochran, die Rassismus als beherrschenden Aspekt der Verhandlung inszenierte und der Presse, dem 13. Jurymitglied, zum Fraß vorwarf, um von der Schuld ihres Mandanten abzulenken. Es oblag der Anklage, diese Fehlinterpretation der Fakten als Nonsens zu entkräften und die Jury von einem vernunftbasierten Urteil zu überzeugen. Sie versagten. Natürlich wurden sie durch willkürliche, schwer nachzuvollziehende und teils schlicht falsche Entscheidungen des Richters Lance Ito behindert, aber die Beweise hätten ungeachtet dieser Komplikationen zu einer sicheren Verurteilung führen müssen. Ich hatte den Eindruck, dass Marcia Clark und ihr Team den Fall durch Arroganz, Unfähigkeit und Unerfahrenheit an die Wand fuhren. Sie dachten, sie hätten bereits gewonnen. Manchmal wollte ich ins Buch greifen und die Staatsanwaltschaft geschlossen schütteln, weil sie einige wirklich dumme Fehler machten, die der Verteidigung direkt in die Hände spielten.

Über das legendäre „Dreamteam“ könnte ich eine seitenlange Schimpftirade verfassen. Es erschließt sich mir nicht, wie sich überhaupt jemand finden konnte, der den völlig offensichtlich schuldigen O.J. Simpson reinen Gewissens vertreten konnte. Rational weiß ich natürlich, dass ihr Gewissen die geringste Sorge seiner defensiven Armada war. Die Antwort, warum sich Anwälte darum rissen, ihn zu vertreten, ist sehr einfach: Geld. Geld und Ruhm. Jeder einzelne seiner Verteidiger nutzte den Mordprozess für eine private Agenda, die vor allem aus der Pflege ihrer Egos bestand. Ich finde sie alle abstoßend. Es spricht Bände, dass ich mich bewusst dagegen entschied, eines ihrer Bücher zu lesen. Ich muss nicht Zeugin werden, wie sich Robert Shapiro als missverstandener Edelmann porträtiert, dem übel mitgespielt wurde. Nein, danke, ich könnte auch einfach verschimmelte Lebensmittel herunterwürgen, wenn ich Brechreiz verspüren möchte.

Obwohl ich sie alle für egozentrische Verbrecher in teuren Anzügen halte, erkämpfte sich Johnnie Cochran einen speziellen Platz im Zentrum meiner Abneigung. Ich hatte nie das Gefühl, dass sein Einsatz für die afroamerikanische Bevölkerung aufrichtig war. Vielleicht schätze ich ihn falsch ein, aber das Credo „Der Zweck heiligt die Mittel“, das er im Simpson-Prozess verfolgte, lässt mich an seinen Motiven zweifeln. Der Kampf um Gerechtigkeit darf niemals zugunsten des Unrechts geführt werden. Hätte Johnnie Cochran wirklich daran gelegen, die Situation für Afroamerikaner_innen zu verbessern, hätte er dann in Kauf genommen, dass ein Mörder davonkommt? Ich glaube, er sah im Prozess gegen O.J. Simpson eine profitable Einnahmequelle und eine nicht zu unterschätzende Möglichkeit, das Rampenlicht zu beanspruchen. Eine weitere Schlacht in seinem heiligen Krieg gegen Rassismus und Willkür in den Rängen der Polizei. Ich vermute, dass sein Kampf eher gegen die Polizei als für die schwarze Bevölkerung ausgerichtet war. Er instrumentalisierte den Fall auf Kosten der Familien der Opfer – für einen Mann, der sich niemals um seine afroamerikanischen Wurzeln scherte. Cochran wird gewusst haben, dass Simpson sich nicht als schwarz identifizierte und ich denke auch, dass Cochran wusste, dass sein Mandant schuldig ist. Er glaubte ebenso wenig an eine Verschwörung des L.A.P.D. wie die Anklage. Den Fokus des Falls trotz dessen auf das Thema Rassismus zu lenken, war zutiefst unmoralisch, womit er sich allerdings in bester Gesellschaft befand.

Angeblich soll sich Simpson anfangs höchstpersönlich gegen das Ausspielen der „Rassenkarte“ gestellt haben. Das Zitat „Ich bin nicht schwarz, ich bin O.J.“ tauchte sowohl in „American Crime Story“ als auch in „The Run of His Life“ auf und – ich kann es nicht anders sagen – es passt zu O.J. Simpson. Letztendlich ließ er sich dennoch davon überzeugen, diese Strategie zu verfolgen, weil sie erfolgsversprechend war, aber es handelte sich dabei um wenig mehr als eine clevere Farce. Sein Image hatte für O.J. Simpson stets oberste Priorität. Auch er nutzte den Prozess zur Selbstdarstellung. Weder interessierte er sich tatsächlich für die Zukunft seiner Kinder, die er immer nur dann vorschob, wenn er Mitleid erregen wollte, noch verschwendete er jemals einen Gedanken an Nicole, Ron oder ihre Familien. Ich halte ihn für einen ganz und gar widerlichen Menschen. Er ist ein narzisstischer Frauenschläger, ungebildet, prahlerisch und wehleidig. O.J. Simpsons Existenz dreht sich ausschließlich um O.J. Simpson. Es will mir nicht in den Kopf, wie man so werden kann. Ein Psychotherapeut hätte vermutlich seine wahre Freude an ihm. Ich kann mir vorstellen, dass er über einige psychische Dysfunktionen verfügt. Er erweckt in mir eine so starke Antipathie, dass ich ihm den tiefen sozialen Fall, den er nach seinem Freispruch erlebte, von Herzen gönne. O.J. Simpson wanderte nämlich doch noch ins Gefängnis. Nicht für die Morde an Nicole und Ron, sondern für einen bewaffneten Raubüberfall, den er am 13. September 2007 in Las Vegas verübte. Er saß fast neun Jahre und wurde erst letztes Jahr, im Oktober 2017, auf Bewährung entlassen. Zwar bringt diese Strafe Nicole und Ron nicht zurück und ist lediglich ein trauriger Ersatz für die Gerechtigkeit, die sie verdient hätten, aber es verschafft mir eine bösartige Genugtuung, dass ihn sein (vergangener) Ruhm und seine Hautfarbe dieses Mal nicht retten konnten. Keine Lügen mehr, keine Ausreden, gehe nicht über Los. Tragen Sie die Konsequenzen ihrer Taten, Mr. Simpson.

Mit „The Run of His Life“ konnte ich meine Mission, mein Wissen zum Fall O.J. Simpson zu erweitern, definitiv erfüllen. Die erste Staffel von „American Crime Story“ bewegte sich zwar sehr dicht an Jeffrey Toobins Buch, musste jedoch selbstverständlich vieles deutlich kürzen. Ich bin froh, dass mich meine Neugier dazu trieb, die vielen Details und Feinheiten, die diesen Prozess bestimmten, zu ermitteln und mein Verständnis dessen, wie dieser gewaltige Justizirrtum möglich war, zu vertiefen. Toobin hat sich selbst übertroffen und mit seinen exorbitanten Recherchen ein wichtiges Zeugnis unserer Zeit erschaffen. So unwahrscheinlich es mir auch erscheint, solltet ihr jemals das Bedürfnis verspüren, euch selbst mit dem Fall O.J. Simpson zu beschäftigen, kann ich euch diese detaillierte, zuverlässige und spannend geschriebene Dokumentation nur ans Herzen legen.

Wir haben das Fundament errichtet. Morgen wird es hier die nächste Rezension zum Thema „O.J. Simpson“ geben, die das zweifellos umstrittenste Buch aus meiner Auswahl bespricht: „If I Did It“, das Simpson mithilfe eines Ghostwriters nach dem Prozess schrieb. Wie der Titel bereits vermuten lässt, handelt es sich dabei um ein hypothetisches Geständnis, in dem Simpson beschreibt, wie die Morde an Nicole Brown Simpson und Ronald Goldman geschehen wären, hätte er sie begangen. Das Buch ist untrennbar mit dem Zivilprozess der Familien der Opfer gegen Simpson verknüpft, das heißt, hierzu werde ich erneut einige Hintergrundinformationen bereitstellen. Schaut vorbei, wenn ihr erfahren wollt, was es mit diesem fragwürdigen Buch auf sich hat und wie O.J. Simpson die Tatnacht erinnert – natürlich rein hypothetisch.

Log in with Facebook

Log in with Facebook