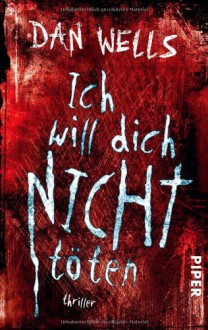

Dan Wells wollte High Fantasy-Autor werden. Er schrieb jahrelang Bücher und Kurzgeschichten, ohne sich selbst als Vertreter des Horror-Genres zu verstehen, obwohl all seine Werke einen düsteren Unterton enthielten. Wir verdanken es Brandon Sanderson, dass Wells dieser Düsternis eines Tages nachgab. Ja, DER Brandon Sanderson. Sie sind befreundet, führen gemeinsam den Podcast „Writing Excuses“ und leben beide in Utah. Es wundert mich etwas, dass Wells bisher nicht auf die naheliegende Option zurückgriff, um High Fantasy und Düsternis zu verbinden: Grimdark. Allerdings wäre er in diesem Subgenre vielleicht niemals veröffentlicht worden und ich könnte euch nicht vom dritten Band der „John Cleaver“-Reihe, „Ich will dich nicht töten“, berichten, also war seine Entscheidung für Horrorliteratur möglicherweise Schicksal.

Wie provoziert man eine Dämonin? Man erklärt ihr am Telefon, dass man zwei ihrer Freunde umgebracht hat. Seit John Niemand anrief und sie herausforderte, nach Clayton zu kommen, lauert er darauf, dass sie sich zeigt. Er ist im Nachteil – er hat keine Ahnung, wie sie aussieht oder über welche Kräfte sie verfügt. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als ihren ersten Zug auszuharren. John wartet auf eine Leiche. Als das erste Opfer gefunden wird, kann er es kaum glauben: der ermordete Pfarrer trägt die unverwechselbare Handschrift des Handlangers, eines berüchtigten Serienmörders. John ist überzeugt, dass Niemand die Handlangerin ist und der spektakuläre Mord eine Botschaft für ihn war. Fieberhaft beginnt er, Beweise zu analysieren, um ihre Identität aufzudecken. Von Ehrgeiz erfüllt ist er blind für den riskanten Pfad, den er einschlägt und ignoriert die Warnzeichen, dass er die Menschen, die ihm am meisten bedeuten, in Gefahr bringt…

In der Rezension zum letzten Band „Mr. Monster“ habe ich mich beschwert, dass dieser nicht genug Abwechslung bietet. Dieses spezielle Schräubchen hat Dan Wells eindeutig nachjustiert. „Ich will dich nicht töten“ ist meiner Meinung nach deutlich spannender als der Vorgänger, weil der Protagonist mit neuen Rahmenbedingungen konfrontiert wird. Nicht, dass sich an der Dämonenjagd, mit der ich mich erfolgreich arrangiert habe, etwas geändert hätte. Nein, John ist noch immer fleißig dabei, die dämonische Brut vom Antlitz der Erde zu tilgen. Bisher war er dabei jedoch allein. Im dritten Band erhält er Unterstützung von Marci, ein Mädchen aus seiner Schule, die einen kleinen Narren an ihm gefressen hat. Ich mochte ihre Dynamik und die Entwicklung ihrer Beziehung sehr, weil dadurch eine Seite an John zum Vorschein tritt, die ich ihm nicht zugetraut hätte. John kann ein Freund sein. Er bewerkstelligt einen nahezu normalen Umgang mit Marci – ein enormer Fortschritt, bedenkt man seine lang anhaltende Besessenheit von Brooke. Was ist an Marci anders? Nun – alles. Marci initiiert ihre Freundschaft. Sie war nie Teil seiner düsteren Fantasien, wodurch John nicht in die Verlegenheit gerät, seine Vorstellung von ihr mit der Realität in Einklang bringen zu müssen. Sie behandelt ihn offen und tolerant, lässt sich nicht einschüchtern. Daher kann John ebenfalls ein gewisses Maß an Offenheit zulassen, was für ihn ungemein wichtig ist, um den Druck, sich verstellen und anpassen zu müssen, zu lindern. Bei ihr kann er loslassen, sich entspannen. Das freut mich für ihn und ich mochte Marci auf Anhieb. Ich wünschte nur, ihr positiver Einfluss hätte weitreichendere Folgen. Ich kann mich nicht dazu durchringen, John zu mögen. Ich finde ihn nicht unsympathisch und es tauchen durchaus Momente auf, in denen ihm mein Herz zufliegt. Meist dann, wenn er intensiv mit sich selbst kämpft und schier übermenschliche Kraft aufbringt, um ein guter Mensch zu sein. Nichtsdestotrotz sind seine Gedanken häufig lebensverachtend und grausam, worüber ich nicht hinwegsehen kann. Als er die Dämonin Niemand herausforderte, wusste er, dass im Zuge seiner Jagd Menschen sterben würden. Obwohl er versucht, Gutes zu tun, ist sein Verhalten moralisch im besten Fall grenzwertig, im schlimmsten Fall skrupellos. Außerdem verlagert er in „Ich will dich nicht töten“ all seine negativen Emotionen auf die Jagd, was – natürlich – in eine alles beherrschende Obsession mündet, die wie eine Mauer zwischen uns stand. Es ist erstaunlich, wie gut seine Strategie für ihn funktioniert, denn er wird nicht mehr von Gewaltfantasien gequält und erwähnt keine Albträume, doch deshalb ist diese noch lange nicht gesund. Beim Lesen empfand ich starkes Gehetztsein, das nicht mir selbst entstammte oder durch eine dichte Handlung entstand. Das Gefühl kam von John. Die Dämonenjagd mutiert langsam zu seinem Lebensinhalt, für den er bereit ist, gefährlich viele Grenzen zu überschreiten. Seine Entwicklung bereitet mir Unbehagen. Ich fürchte, dass er am Ende genau das werden wird, was er so vehement zu vermeiden versucht: ein Serienmörder. Dass seine Opfer (bisher) Dämonen sind, ist nur sekundär von Bedeutung. Was zählt, ist, dass er seinen pathologischen Trieb auslebt. Was wird er tun, wenn keine Dämonen mehr da sind?

Meiner Ansicht nach sind die „John Cleaver“-Romane keine Horrorliteratur. Für mich sind sie mystische Thriller, denn sie bespielen die Ängste der Leser_innen maximal am Rande. Dan Wells konzentriert sich auf die Ausarbeitung seines Protagonisten, indem er John regelmäßig vor neue Herausforderungen stellt und dessen Reaktionen erforscht. Obwohl ich seine Entwicklung mit Sorge betrachte und zu zweifeln beginne, ob die Reihe ein Happy End haben kann, verstehe und teile ich Wells‘ Faszination für seinen Hauptcharakter. Ich möchte herausfinden, welche Hürden er in den Folgebänden überwinden muss und wie sich diese auf seine Persönlichkeit auswirken. Ich wappne mich für seinen schrittweisen Abstieg ins Dunkel, aber ich möchte dabei sein. „Ich will dich nicht töten“ öffnete eine beunruhigende Tür – doch da sie einmal offen ist, werde ich an Johns Seite auch hindurchgehen.

Log in with Facebook

Log in with Facebook